DAS MITTELRHEINTAL: EIN KURZTRIPP IN DIE HISTORIE

Bevor ihr die Wanderschuhe schnürt, lohnt ein Ausflug in die Geschichte. Denn von der hat das Rheintal eine Menge zu bieten. Und spannende dazu. Kaum ein Ort, kaum ein Blick ins Tal, der nicht von der Geschichte des Tals erzählt. Von der Grenze des römischen Imperiums bis zum Sehnsuchtsort der Romantiker, vom Symbol nationaler Einheit bis zum (Rheinsteig-)Wanderparadies hat der Rhein etliche Bedeutungswandel hinter sich. Was das Mittelrheintal im Lauf der Jahrhunderte so alles erlebt hat, das erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag. Viel Spaß beim Lesen Eure Silke

Inhaltsverzeichnis:

- Die Römer kommen: von Romantik keine Spur

- Von der Grenze zur Achse: ein neues Reich entsteht

- Die Macht am Rhein – lukrative Zollstrecke

- Der Sonnenkönig kommt … und hinterlässt Ruinen

- Ungeahnte Freiheiten: Napoleons Intermezzo

- Die Wacht am Rhein: Hilfe, die Preußen kommen

- Wieder Krieg: der Freistaat Flaschenhals entsteht

- Drei geschichtsträchtigste Orte am Mittelrhein

- Ein Tal im Aufbruch: UNESCO Weltkulturerbe und Rheinsteig

Die Römer kommen ... und gehen

Ein wilder Fluss ohne Straßen, statt Reben dicht bewaldete Hänge und von Burgen keine Spur – als vor rund 12.000 Jahren Steinzeitmenschen die ersten Siedlungsspuren im Tal hinterlassen, haben sie es vermutlich nicht leicht mit dem später so romantischen Fluss. Auch die Römer hätten mit der Romantik nicht viel anzufangen gewusst. Als sie 50 v.Chr. die Germanen vom Rhein vertreiben, haben sie keinen romantischen Fluss, sondern einen wichtigen Transportweg und reiche Bodenschätze gewonnen. Über 500 Jahre profitieren sie von ihrer Eroberung. Vertrieben werden sie von den Alemannen und Franken, die sich nach und nach auf linksrheinischem, römischem Gebiet niederlassen.

Das Römerkastell in Boppard war im 4. Jh. n. Chr. ein wichtiger Teil der römischen Grenze entlang des Rheins, um sich gegen die regelmäßigen Übergriffe aus dem rechtsrheinischen Germanien zu verteidigen.

Wer mehr darüber erfahren will, wird hier fündig:

– Römeraustellung in Boppard

– Wikipedia-Artikel zum Kastell

Von der Grenze zur Achse - ein neues Reich entsteht

Ende des 5. Jhs. ist der Untergang des römischen Reiches am Rhein besiegelt. König Chlodwig fasst die eroberten Gebiete zum Fränkischen Reich zusammen. Rund 300 Jahre später, im Jahr 843, wird es unter den Enkeln Karls des Großen in drei Gebiete aufgeteilt: In ein westliches – das spätere Frankreich – in ein östliches und mittleres Reich, aus denen sich später Deutschland entwickelt. Bis südlich von St. Goar ist der Rhein Grenze zwischen dem östlichen und mittleren Reich. Doch dabei bleibt es nicht. Es wird erneut vereint und geteilt, bis 925 Heinrich I. ein Reich regiert, in dem der Rhein nicht mehr Grenze, sondern begehrte Achse ist.

Der Königsstuhl in Rhens

Welche Macht die Kurfürsten am Rhein besaßen, belegt der bei Rhens im 14. Jahrhundert errichtete Königsstuhl. Zwei deutsche Könige wurden hier gewählt. Ursprünglich stand er direkt am Rhein, 1842 wurde er rekonstruiert und 1924 an den heutigen Ort oberhalb von Rhens versetzt.

Symbole der Macht

Blick auf die Herrschaftszeichen zweier mittelalterlicher Machthaber: Die weltlichen und kirchlichen Fürsten. Hier im Vordergrund die Pfalz, im Hintergrund Burg Stahleck und die Liebfrauenkirche in Oberwesel.

Denkmal der Einheit

1897 wurde in Koblenz das Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichtet. Im Gegensatz zum Niederwalddenkmal in Rüdesheim verherrlichte es nicht den Sieg über Frankreich, sondern die 1871 errungene Einheit Deutschlands.

Museen am Mittelrhein: ein Blick in die Geschichte

Wer tiefer in die Geschichte des Mittelrheintals einsteigen will - hier einige Tipps zu interessanten Museen:

Landesmuseum Festung Ehrenbreitstein, Koblenz

Alle 2 Jahre schreibt man in Oberwesel das Jahr 1260. Das nächste Mittelalterfest findet 2026 statt.

Rheinmuseum Koblenz

Alle Burgen auf einen Blick zwischen Bonn und Wiesbaden bietet der Spiralblock „Rhein Rauf Runter“ von Rheinkult

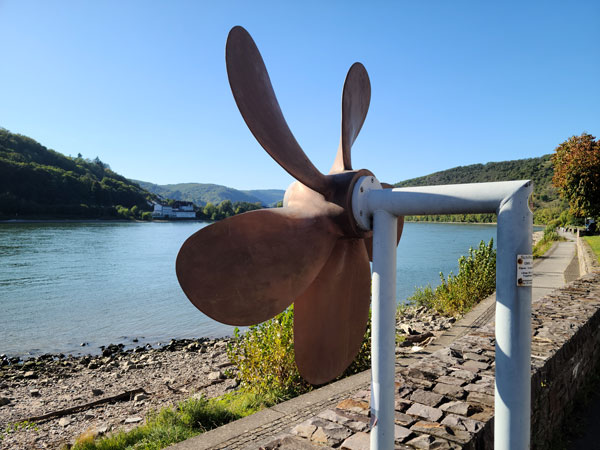

Blüchermuseum Kaub

In den Wintermonaten geht es außerhalb der Öffnungszeiten im Schein der Taschenlampe durch die dunkle, unbeleuchtete Burg.

Stadtmuseum Oberwesel

- Festung Ehrenbreitstein, Koblenz-Ehrenbreitstein

- Burg Lahneck, Lahnstein

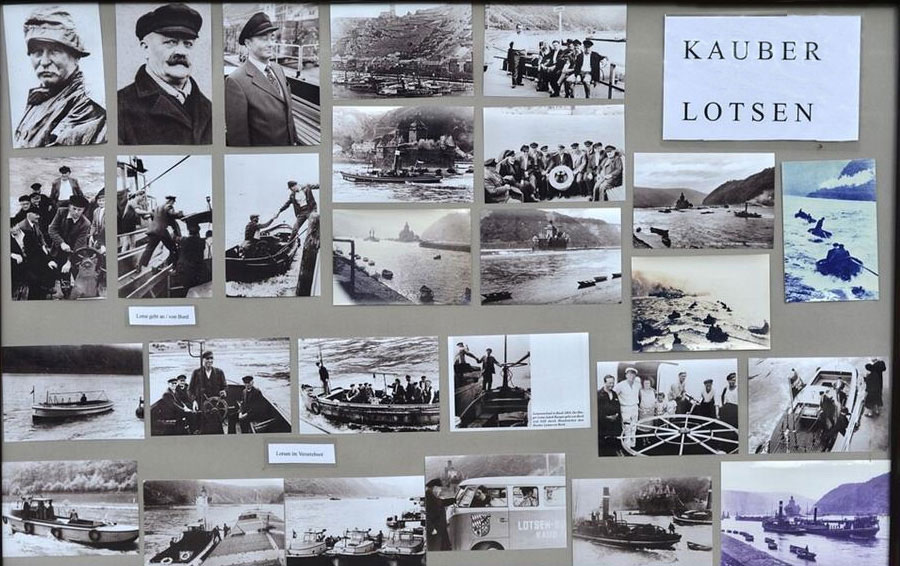

- Schloss Stolzenfels, Koblenz-Stolzenfels

- Marksburg, Braubach

- Burg Sterrenberg, Kamp-Bornhofen (nur einmal im Monat Führungen)

- Burg Rheinfels (Ruine), St. Goar

- Schönburg, Oberwesel (kleines Turmmuseum)

- Pfalzgrafenstein, Kaub

- Ruine Stahlberg, Bacharach-Steeg

- Burg Sooneck, Trechtingshausen

- Burg Reichenstein, Trechtingshausen (Burgmuseum)

- Burg Rheinstein, Trechtingshausen

Die Macht am Rhein - lukrative Zollstrecke

Zwar hat im neuen Reich offiziell der König das Sagen, doch die Realität sieht anders aus. Um die aufmüpfigen Territorialherrscher gefügig zu machen, verteilen die Könige ihren Besitz als Lehen. Geliehen jedoch ist so gut wie geschenkt, und der königliche Besitz am oberen Mittelrhein

schrumpft mehr und mehr. 1241 sind nur noch Boppard und Oberwesel Reichsgut. In Privathand geraten auch die königlichen Zölle, was zu einer deutlichen Preissteigerung führt. Die Händler murren, doch angesichts der seit dem 12. Jh. wie Pilze aus dem Boden sprießenden Burgen bleibt ihnen keine andere Wahl als zu zahlen. Auch die Kirche geht bei der großzügigen Verteilung der Reichsgüter nicht leer aus. Neben den Grafen von Katzenelnbogen und den Pfalzgrafen gehören bald die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln zu den Großgrundbesitzern am Mittelrhein.

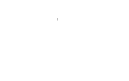

Zollstelle Pfalzgrafenstein mitten im Rhein: Hier gab es kein Entkommen. Wer hier vorbei wolle, musste zahlen.

Ruine Rheinfels: Nur noch Ruinen blieben übrig, nachdem die französischen Truppen 1794 abgezogen waren.

Blücherdenkmal Kaub: Bis heute weist Blücher seinen Soldaten den Weg über den Rhein. Hochinteressant ist das Blüchermuseum in Kaub.

Der Sonnenkönig kommt – und hinterlässt Ruinen

Der größte Besitz aber hilft nichts, als zuerst die Pest, dann die Reformation und schließlich dreißig Jahre Krieg dem Rheintal zusetzen. Die Folgen sind verheerend: Die Wirtschaft liegt am Boden, die Menschen hungern und leiden unter den ständigen Truppendurchzügen, unter Plünderungen, Einquartierungen und Zerstörungen. Als 1648 endlich Frieden ist, dauert er nicht lange. In Frankreich sitzt Sonnenkönig Ludwig XIV. und wirft begehrliche Blicke Richtung Rhein, den er gern als Frankreichs Ostgrenze sehen würde. 1689 setzt er seine Pläne in die Tat um. Die Divise lautet: „Zerstören Sie, demolieren Sie und setzen Sie sich dadurch in den Stand, die unbedingten Herren des Rheins zu sein…“. Fast alle Burgen am Rhein liegen bald in Schutt und Asche – außer der Marksburg und der Rheinfels, die 1692 der stattlichen Anzahl von 28.000 französischen Soldaten trotzt. Ihr Schicksal ist dennoch besiegelt. Als das revolutionäre Frankreich 1794 erneut den Rhein zur Staatsgrenze machen will, wird die Rheinfels kampflos an die französischen Truppen übergeben, die kaum einen Stein auf dem anderen lassen. 1795 gelingt dann endlich, was dem Sonnenkönig noch verwehrt blieb: Preußen und Österreich treten das linke Rheinufer an Frankreich ab, der Rhein wird zur Grenze Frankreichs.

Ungeahnte Freiheiten - Napoleons Intermezzo

Für die Bevölkerung im Tal bringt die neue Regierung Ungeahntes, nämlich den Geschmack von Freiheit: Die Adelsherrschaft wird abgeschafft, die Feudalabgaben ebenfalls, dafür herrschen Religions- und Gewerbefreiheit und eine neue, liberalere Rechtsprechung. Die Weltpolitik aber macht dem Ganzen schon bald wieder ein Ende. Der Russlandfeldzug Napoleons endet in einer Niederlage, davon ermutigt lehnt Europa sich gegen die französische Herrschaft auf. In den Befreiungskriegen 1813 bis 1815, in dessen Verlauf Blücher bei Kaub den Rhein überquert, fällt das linke Rheinufer an das Königreich Preußen, schnell werden fast alle liberalen Errungenschaften der Franzosen zurückgenommen.1866 wird auch das rechtsrheinische, nassauische Ufer preußisch.

Die Macht am Rhein

Auf dem Wiener Kongress 1815 erhält der neue Machthaber am Rhein eine bedeutungsvolle Aufgabe: Preußen ist künftig für die „Wacht am Rhein“ zuständig. Rund 100 Jahre, bis zum Beginn des 1. Weltkrieges, wird es dieser Aufgabe gerecht. Eine Zeit, in der der Rhein zu nationaler Größe anschwillt und zum Symbol für die wiedergewonne Einheit und Größe Deutschlands wird. Selbst Preußens Prinzen werden vom „Rheinvirus“ infiziert und betätigen sich als Burgenbauer (und bauen unter anderem die Ruine Stolzenfels zum stolzen Schloss um, s. Bilder oben), während Literaten, Maler und Musiker den romantischen Seiten des Rheintals huldigen. Im Schlepptau haben sie die ersten Touristen. Sie kommen mit den seit 1827 den Rhein hoch schnaufenden Dampfschiffen und über die 1859 gebaute Eisenbahnstrecke. Auch die Winzer erleben zunächst gute Zeiten: In Preußen liebt man Rheinwein und die Geschäfte boomen. Bis die Reblaus aus Amerika eingeschleppt wird und billig mit der Bahn importierte Weine dem Rheinwein den Rang ablaufen. Der Weinanbau wird unrentabel und viele Rebflächen aufgegeben. Ein Rückgang, der im Weinanbaugebiet Mittelrhein bis heute anhält.

Geschichte hautnah:

Wieder Krieg

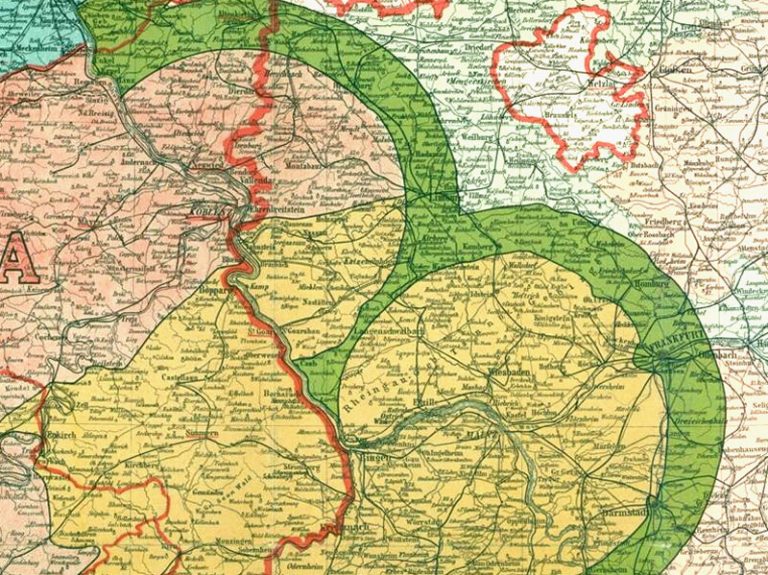

Ein Kuriosum bringt der 1. Weltkrieg mit sich. Mit dem Zirkel, angesetzt in Koblenz und Mainz, verteilen die Alliierten nach Kriegsende die Gebiete östlich des Rheins. Die Kreise aber überlappen sich nicht, sondern schaffen bei Kaub und Lorch ein Niemandsland: den Freistaat Flaschenhals. Er existiert bis 1924 und hat sogar sein eigenes Geld hervorgebracht. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, ist die Begeisterung für den neuen Reichskanzler groß. Zu spüren bekommen es wieder einmal, wie schon so oft in der Geschichte des Rheintals, die Juden, die verfolgt und vertrieben werden. Von den Zerstörungen des Krieges bleibt das Rheintal bis 1944 verschont, dann trifft es neben Bingen mit seinem Verschiebebahnhof vor allem Koblenz, das zu 85% zerstört wird. Nach Kriegsende wird das Obere Mittelrheintal geteilt: Der Rheingau bis Lorch gehört heute zu Hessen, der Rest – von Koblenz bis Bingen bzw. bis Kaub – zu Rheinland-Pfalz.

Ein Tal im Aufbruch

2002 ist es endlich geschafft: Das Mittelrheintal von Koblenz bis Bingen bzw. Rüdesheim wird in die Liste der Unesco-Welterbe aufgenommen, dazu kam 2005 bzw. 2004 rechtsrheinisch der Wanderweg Rheinsteig und linksrheinisch der Rheinburgenweg. Seitdem herrscht Aufbruchstimmung im Tal. Positives hat auch der Tourismus zu melden. Die Zahl der Touristen, die nach einem Boom zwischen den 60er und 80er Jahren in den 90er Jahren rapide zurückgegangen war, steigt seit einigen Jahren wieder an. Fast 30 Millionen Tagesausflügler besuchten 2023 das Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel. Zugenommen hat auch die Anzahl der Urlauber, die für mehrere Tage das Rheintal

genießen. Nach wie vor problematisch ist jedoch die Bevölkerungsentwicklung im Tal jenseits der Zentren wie Bingen und Koblenz. Prognosen gehen für 2040 von einem Rückgang der Bevölkerung von bis 5 % aus. Für Familien fehlt die Möglichkeit zu bauen und dank zweier Bahnlinien links und rechts des Rheins, zwei Bundesstraßen und regem Schiffsverkehr ist es vielen zu laut im Tal, wovon die Höhengemeinden wiederum profitieren. Zudem fehlen Arbeitsplätze. Der Anteil der aus dem Tal auspendelnden Erwerbstätigen ist mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der Einpendler.