DIE SCHIFFFAHRT AM MITTELRHEIN

Auf dem Rhein herrscht Hochbetrieb - heute wie vor mehr als 2000 Jahren. Nur die Gefährte haben sich geändert: von Einbäumen zu römischen Ruder- und Segelbooten, von qualmenden Dampfschiffen zu riesigen Containerschiffen und eleganten Ausflugsbooten. Womit wir beim Thema sind: Zu einem Besuch am Mittelrhein gehört eine Schifffahrt dazu. Zumindest die Klassikerroute ist ein Muss. Und die führt natürlich am berühmtesten Felsen des Rheintals vorbei, der Loreley. Früher einer der gefährlichsten Engstellen des Rheintals, wo so manches Fischerboot in den Fluten versank, heute ein weltbekannter Mythos. Was früher auf dem Rhein los war und wie sich die Schifffahrt verändert hat, das verrät euch unser Blogbeitrag. Viel Spaß beim Lesen Eure Silke

Inhaltsverzeichnis:

- Die Lotsen: mit dem Strom schwimmen.

- Wahrschau-Stationen: Die Technik schaut voraus.

- Die Lachsfänger: vier mal die Woche Fisch

- Flöße: schwimmende Holzinseln

- Treidler: Plackerei am Ufer

- Die Dampfschifffahrt oder: die Toursisten kommen

- Die Schifffahrtslinien am Mittelrhein

- Schlepp- und Schubschiffe: vom Ziehen zum Schieben

- Zahlen und Fakten: Interessantes rund um die Schifffahrt

- Die Mittelrhein-Fähren: die Geschichte des Hin und Her

- Die Fährlinien am Mittelrhein

- Drei Schifffahrts-Highligts am Mittelrhein

- Museen rund um die Schifffahrt

Mit dem Strom schwimmen: die Lotsen

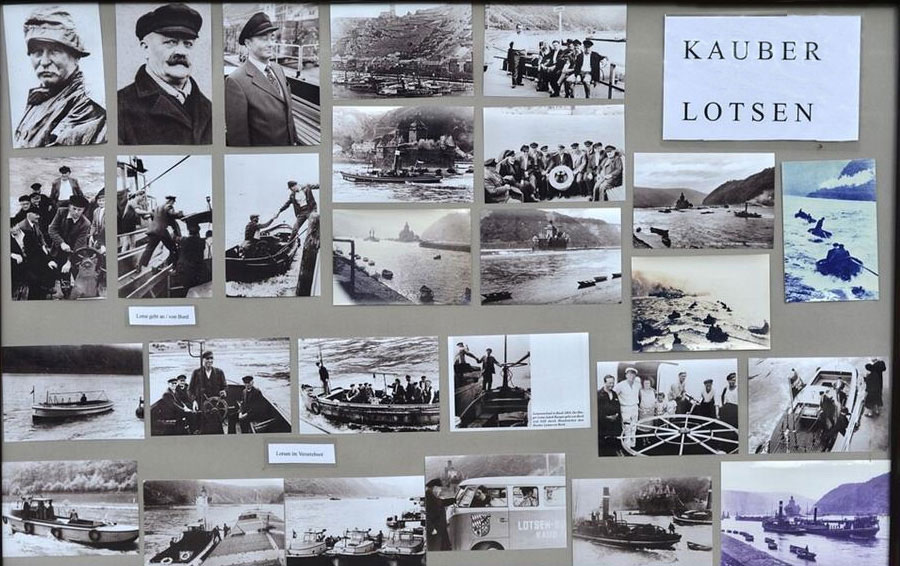

Vorbei die Zeiten, als die singende Loreley die Fischer am Fuß ihres Felsens ins Verderben zog. Dabei war sie ganz und gar unschuldig. Riffe, Klippen und Untiefen waren es, die die Schiffer auf Grund laufen ließen – es sei denn, sie hatten einen Lotsen an Bord. Die kundigen Steuermänner kannten den Rhein bis ins letzte Riff und kamen den Schiffern vor allem in Bingen zu Hilfe, wo ein quer durch den Rhein verlaufendes Riff den Weg versperrte und nur ein schmaler Durchbruch, das Binger Loch, eine Fahrrinne bildete, sowie in Kaub und St. Gaor mit der Loreley dazwischen. Hatten die Lotsen die Schiffe heil durch alle Gefahren gesteuert, paddelten sie auf kleinen Lotsenschaluppen, später auf sog. Versetzbooten, wieder zurück in ihren Heimathafen. Was für ein reges Treiben auf dem Rhein sorgte, denn 1958 gab es allein in Kaub über 100 Lotsen. Der Rheinausbau machte diesen Berufsstand jedoch allmählich überflüssig. Seit 1974 gibt es im Mittelrhein keine Gefahrenstelle mehr. 1988 wurde die letzte Lotsenstation in Kaub geschlossen.

Wahrschau-Stationen: Die Technik schaut voraus

Eine Wahrschau-Station zeigt den Bergfahrern an, ob hinter den engen Windungen Talfahrer entgegenkommen, die stets Vorfahrt vor den Bergfahrern haben. Gewarnt werden die Bergfahrer schon seit Jahrhunderten. Zunächst von „vorausschauenden“, reitenden Boten, später durch Flaggen, Körbe und Tafelsignale an bemannten Verkehrsposten. Heute gibt es insgesamt fünf Wahrschau-Stationen im Mittelrheintal. Geschaltet werden sie zentral von der Verkehrszentrale Oberwesel, wo ein Radarsystem für die lückenlose Erfassung des Schiffverkehrs sorgt.

Der Lesetipp

Wie genau funktionieren die Wahrschau-Stationen? Und warum sind sie nur zwischen Oberwesel und St. Goarshausen zu finden. Das erfahren Sie hier:

Die Lachsfänger: vier mal die Woche Fisch

Ebenso wie den Lotsen ergeht es einer weiteren Berufsgruppe: Den Lachsfängern. Bis Ende des 19. Jhs. können sie gut von ihren Fängen leben, denn der Rhein ist zu dieser Zeit der lachsreichste Fluss Europas. Die ertragreichsten Lachsgründe liegen vor allem in den tiefen, schattigen Gewässern nahe der Loreley. Allein 1885 werden rund 220.000 Lachse gefangen. Was Folgen hat für den heimischen Speisezettel. Eine Anekdote berichtet, dass sich Dienstmädchen in ihren Gesindeverträgen schriftlich geben ließen, nicht mehr als viermal die Woche vom rheinischen Edelfisch essen zu müssen. Bald allerdings verschwindet er ganz vom Speiseplan. Dank Überfischung, Flussausbau und Abwässer sterben die Lachse aus. 1937 wird das letzte Lachsfangschiff abgewrackt.

Flöße: schwimmende Holzinseln

Sehenswertes treibt ab Ende des 17. Jhs. auf dem Rhein: Die Flöße. Die schwimmenden Holzinseln, zum Teil größer als heutige Fußballfelder, werden von bis zu 200 Männern mit Hilfe von seitlichen Rudern durch die engen Talwindungen manövriert. Mit an Bord sind häufig bis zu 300 Mitreisende, vor allem fahrendes Volk und Gelegenheitsarbeiter. Sie leben in Hütten mitten auf dem Floß. Ziel der Floßdörfer sind die Niederlande, wo aus dem Holz Deiche, Mühlen und Schiffe gebaut werden. Bald kommen die Holzungetüme jedoch den Dampfschiffen in die Quere und sie schrumpfen zusehends. Die letzten Flöße treiben 1950 auf dem Rhein. Eine Hochburg der Flößerei war Kamp-Bornhofen, wo es um die Jahrhundertwende zwei Floßfirmen und einen Floßliegeplatz gab.

Treidler: Plackerei am Ufer

Den härtesten Job am Rhein hat eine Berufsgruppe, die nicht auf dem Rhein, sondern zu Fuß an den Ufern unterwegs ist: Die Treidler. Schon die Römer lassen ihre Schiffe gegen die – teils starke – Strömung und bei Windstille ziehen. Eine Mühsal, die sich im Mittelalter fortsetzt. Von häufig schlechten Uferwegen aus, die zudem nicht selten unter Wasser stehen, ziehen die Treidler die kleinen, kastenförmigen Nachen, die im Mittellater auf dem Rhein unterwegs sind, durch die Strömung. Ab dem 16. Jh. wird die Plackerei für die Treidler allerdings zu groß. Die Schiffe sind zu schwer geworden und Pferde müssen die Arbeit der Treidler übernehmen. Die aber brauchen befestigte Uferwege, woraufhin die teilweise noch heute vorhandenen Leinpfade entstehen. 20 Pferde werden benötigt, um ein mit 50 Tonnen beladenes Transportschiff zu treideln.

Die Dampfschifffahrt oder: die Touristen kommen

Ab 1816 qualmt es mächtig auf dem Rhein: Das erste Dampfschiff tritt seine Reise an und leitet das Ende der traditionellen Segel-, Treidel- und Floßschifffahrt auf dem Rhein ein. Angetrieben werden die Dampfschiffe von seitlichen Schaufelrädern und diese wiederum von Wasserdampf, der mit Kesseln erzeugt wird, in die ein Heizer unablässig Kohle schaufelt.

Mit den Dampfschiffen kommen die Touristen und ab 1827 können Reisende mit dem Dampfschiff Concordia viermal pro Woche in 10 Stunden von Mainz nach Köln fahren. Für damalige Verhältnisse eine atemberaubende Geschwindigkeit. “Oh wie herrlich liegt Schloss Rheinstein! Wo? Wo? – Hier dicht vor uns! Nein, jetzt ist‘s verschwunden”, heißt es in einem zeitgenössischen Kommentar. 1840 nutzen jährlich 500.000 Passagiere die Möglichkeit, per Schiff auf dem Rhein zu reisen.

Die Schifffahrtslinien am Mittelrhein

Vom Ziehen zum Schieben: Schlepp- und Schubschiffe

Während die Dampfschiffe schon fleißig Passagiere transportieren, tut sich im Güterverkehr noch nicht allzu viel. Nach wie vor ziehen Pferde auf den Treifelpfaden die Schiffe – bis ins Jahr 1844. Da nimmt der erste Schleppdampfer auf dem Rhein Fahrt auf und damit setzt sich ein neues Transportsystem durch: die Schleppschifffahrt. Die Schlepper ziehen bis zu zwölf antriebslose Lastkähne – im kurvenreichen Mittelrheintal dürfen allerdings nur drei bis vier angehängt werden. Den Treidlern gefällt diese Entwicklung ganz und gar nicht. 1848 beschießen sie in Neuwied einen Radschleppdampfer mit Kanonenkugeln. Den Untergang ihres Berufsstandes können sie trotzdem nicht aufhalten.

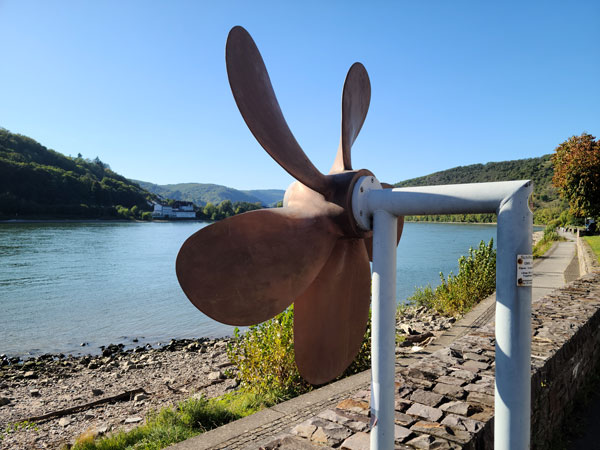

Doch auch die Zeit der Dampfschiffe geht vorbei. Nach rund 100 Jahren ist das Kapitel zu Ende. Ab 1912 fahren die ersten Schiffe mit Dieselmotoren statt mit Dampfmaschinen. Moderne Schiffsschrauben lösen die Schaufelräder ab und selbstfahrende Motorschiffe die langen Schleppverbände. Ab Mitte der 1950er Jahre wird dann nicht mehr geschleppt, sondern geschoben. Die Schubschifffahrt revolutioniert den Gütertransport geradezu. Ein Schubboot schiebt mehrere unbemannte Transportkähne, sog. Leichter, vor oder neben sich her. Bis zu 190 m lange Schubverbände fahren heute auf dem Rhein, die bis zu 11.000 t Ladung aufnehmen können.

Der Lesetipp

Die Geschichte der Dampfschifffahrt am Rhein - das ist eine Geschichte voller Niederlagen und später Erfolge. Denn Dampfschiffe fuhren längst auf Flüssen in Amerika und England, bevor sie sich auch in Deutschland durchsetzten.

Interessante Zahlen und Fakten rund um die Schifffahrt

Der Hafenkran von St. Goarshausen, 1917 errichtet und 1999 stillgelegt. Mit seiner Hilfe wurden Steine, Koks und Getreide auf die Nassauische Kleinbahn und später auf LKWs umgeladen.

Wahrschau-Station bei St. Goar. Die beiden nach rechts geneigten Balken signalisieren dem Bergfahrer: In der Teilstrecke fahren mindestens zwei Einzelfahrer zu Tal.

Rund 60 Millionen Tonnen Güter werden jedes Jahr per Schiff über den Mittelrhein transportiert - auf ca. 137 Schiffen täglich. Hinzu kommen 19 Fahrgastschiffe und 6 Fähren.

Der Rhein gehört zu den am stärksten befahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt und seit der Römerzeit zum wichtigsten Transportweg Europas. Um 1800 waren jährlich rund 1300 Schiffe auf dem Rhein unterwegs, also 3 bis 4 am Tag. Heute passieren im Jahr rund 50.000 Güterschiffe die Strecke zwischen Rüdesheim/Bingen und Koblenz, also ca. 137 Schiffe pro Tag. Dazu verkehren regelmäßig 19 Ausflugsschiffe von 6 Schifffahrtslinien sowie 6 Fähren. Heute können Binnenschiffe mit bis zu 3000 t den Rhein befahren. Das entspricht pro Schiff mehr als 100 LKWs oder 75 Bahnwaggons.

Um 1800 brauchte ein mit 100 t beladenes Schiff von Köln nach Mainz zwischen einer Woche und zweieinhalb Wochen. Heute schafft es ein mit 3000 t beladenes Frachtschiff dank 1500 PS starker Motoren in nur ca. 19 Stunden. Das Wasser des Rheins benötigt übrigens vom Bodensee (Rheinkilometer 0,0 in Konstanz) bis zur Nordsee (Rheinkilometer 1032,85) rund 10 Tage.

Hin und Her: die Geschichte der Mittelrhein-Fähren

Die Geschichte der Rheinfähren reicht vom frühen Mittelalter bis heute und umfasst die Entwicklung von einfachen Nachen über „Fliegende Brücken“ zu modernen Motor- und Autodampfern.

Ein Meilenstein war die erste „Fliegende Brücke“ im 17. Jahrhundert in Mannheim, die die traditionellen Nachen ablösten. Bei ihnen hing es allein von der Geschicklichkeit des Fährmanns ab, der ruderte oder stakte, ob er an der gewünschten Stelle anlegte oder nicht abtrieb. Die Fähre hing entweder an einem Seil, das entweder quer über den Rhein gespannt wurde oder mittig im Flussgrund verankert war, und flog regelrecht hin und her. Indem man schräg gegen die Strömung fuhr, gelangte man ans andere Ufer. Problematisch wurde es im 19. Jahrhundert, als immer mehr Schiffe den Rhein befuhren, die grundsätzlich Vorfahrt haben. Die letzte Fliegende Brücke wurde erst 1955 in Boppard abgebaut bzw. mit einem Motor ausgestattet. Das 1892 gebaute Fährschiff fährt übrigens bis heute und ist die älteste Fähre am Mittelrhein.

Ab 1850 pendelten die ersten Fährschiffe mit Dampfmaschine und Schraubenantrieb auf dem Rhein. Seit 1868 zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Während oben der Schornstein qualmte, schwitzte unten der Heizer, der die Kohlen den Kessel schaufelte. Ab 1890 folgten die ersten Personenfähren mit Verbrennungsmotor.

Während immer mehr Brücken die meisten Fähren am Rhein überflüssig gemacht haben, sind sie am Mittelrhein erhalten geblieben. Da es (leider) auf fast 100 km keine Brücke zwischen Mainz und Koblenz gibt, sind sie am Mittelrhein noch immer im Einsatz und wechseln heute meist im 20-Minuten-Takt die Rheinseiten.

Die Fähren am Mittelrhein

Drei Schifffahrts-Highlights am Mittelrhein:

Museen rund um die Schifffahrt

Wer mehr über die Schifffahrt auf dem Rhein und das Leben der Fischer und Lotsen erfahren möchte, wir in folgenden Museen fündig:

Rhein-Museum Koblenz-Ehrenbreitstein

Museum für Kulturgeschichte und Schifffahrt

Charlottenstraße 53a

56077 Koblenz

0261/703450

info@rhein-museum.de

Öffnungszeiten:

täglich von 10 bis 17 Uhr (montags geschlossen)

Samstags und sonntags: von 12.30 bis 16 Uhr

Flößermuseum Kamp-Bornhofen

Rheinuferstraße 34 (gegenüber Schiffermast)

Tel.: 06773/1358 (Herr Leyendecker) oder 9404 (Herr Heimes)

Öffnungszeiten:

Nur nach Vereinbarung

Geschichte der Flößerei in Kamp-Bornhofen und 9-Stationenweg.

Lotsenmuseum Bingen

Hafenstraße 2 / Hindenburganlage

55411 Bingen am Rhein

Tel.: 06726/8555

Öffnungszeiten:

von Anfang April bis Anfang Oktober jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr

Stadtmuseum Oberwesel

Rathausstraße 23

55430 Oberwesel

Tel.: 06744 714726

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: Di-Fr 10 – 17 Uhr, Sa, So und Feiertage 14 17 Uhr

November bis März: Di-Fr 10 Uhr, Sa, So und Feiertage geschlossen

Montags geschlossen

Museum für antike Schifffahrt Mainz

Neutorstraße 2b

55116 Mainz

Tel.: 06131/88850

Öffnungszeiten:

ab Mai 2026 wieder geöffnet